頭痛外来

頭痛外来

頭痛というのは誰もが1度は経験したことがある最もありふれた症状でありながら、

診療の中で正しい診断をすることが必ずしも容易ではない症候の一つです。

一般診療の中で「鑑別が容易な頭痛」と「鑑別が困難な頭痛」があります。

緊急で危険な頭痛を除外することは当然ですが、鑑別が容易な頭痛の方が安全な頭痛と思いがちですが、むしろ逆であり、緊急性を要する危険な頭痛であることが多いのです。緊急性では無いつらい頭痛は多く、その頭痛のパターンをひも解いて適切な診断、検査、そして治療に結びつける必要があります。むしろこちらの方こそ鑑別が困難な頭痛と言えます。

患者さんが病歴をうまく教えてくれることで、ピシャリと診断できる場合もありますが、 多くは、複雑な病歴からひも解いて、検査、治療をしていく必要があります。

「たかが頭痛、されど頭痛」。頭痛外来の本質をついたフレーズです。

当院では患者さんとともに診療を進め「笑顔で帰れる頭痛外来」を目指しています。

以下のような症状も頭痛の一種です。頭痛外来を受診してください。

頭がズキズキする

頭がズキズキする

頭がガンガンする

頭がガンガンする

頭がキリキリする

頭がキリキリする

頭が締め付けられる

頭が締め付けられる

頭が重たい

頭が重たい

目の奥が刺される

目の奥が刺される

こめかみが痛む

こめかみが痛む

頭の中が膨らむ感じ

頭の中が膨らむ感じ

チクチクする

チクチクする

押されている感じ

押されている感じ

キリで刺されてる感じ

キリで刺されてる感じ

一般診療の中で「鑑別が容易な頭痛」と「鑑別が困難な頭痛」があります。

緊急で危険な頭痛を除外することは当然ですが、鑑別が容易な頭痛の方が安全な頭痛と思いがちですが、むしろ逆であり、緊急性を要する危険な頭痛であることが多いのです。緊急性では無いつらい頭痛は多く、その頭痛のパターンをひも解いて適切な診断、検査、そして治療に結びつける必要があります。むしろこちらの方こそ鑑別が困難な頭痛と言えます。

患者さんが病歴をうまく教えてくれることで、ピシャリと診断できる場合もありますが、 多くは、複雑な病歴からひも解いて、検査、治療をしていく必要があります。

「たかが頭痛、されど頭痛」。頭痛外来の本質をついたフレーズです。

当院では患者さんとともに診療を進め「笑顔で帰れる頭痛外来」を目指しています。

以下のような症状も頭痛の一種です。頭痛外来を受診してください。

頭がズキズキする

頭がズキズキする 頭がガンガンする

頭がガンガンする 頭がキリキリする

頭がキリキリする 頭が締め付けられる

頭が締め付けられる 頭が重たい

頭が重たい 目の奥が刺される

目の奥が刺される こめかみが痛む

こめかみが痛む 頭の中が膨らむ感じ

頭の中が膨らむ感じ チクチクする

チクチクする 押されている感じ

押されている感じ キリで刺されてる感じ

キリで刺されてる感じ危険な頭痛

診断・治療が遅れることで命に関わる頭痛。代表的な疾患に以下があります。

診断・治療が遅れることで命に関わる頭痛。代表的な疾患に以下があります。☑くも膜下出血

☑脳動脈解離

☑脳血管攣縮

☑脳腫瘍

☑慢性硬膜下血腫

くも膜下出血

多くの場合脳動脈瘤が存在し、動脈瘤が破けることによって起こります。突然にハンマーで殴られたような後頭部や後頸部の痛みで発症します。約半数がお亡くなりになり、残り半数のうち7-8割の人が何らかの神経学的後遺症を生じます。

緊急で破れた脳動脈瘤を判明し、外科的治療(開頭クリッピング術あるいはカテーテルによる動脈瘤コイル塞栓術)を行う必要があります。

頭痛疾患の中で最も危険で、最も迅速に対応すべき疾患と言えるでしょう。

脳動脈解離

血管の一部が剥がれる事を解離と言います。解離を起こすと強い解離痛を伴います。解離した血管近傍で痛みを強く感じますが、日本人は椎骨動脈という後頭部に存在する血管が解離することが多く、それゆえ後頭部痛で発症することが多いです。

血管は主に内膜・中膜・外膜の3層構造となっており、3つの膜は隙間なくくっついています。

しかし何らかの要因で内膜と中膜の間あるいは中膜と外膜の間に血液が入り込み膜を裂いてしまいます。

解離痛のみの場合もあれば、裂かれた血管により血流が途絶し脳梗塞を発症したり、反対に裂かれた血管が外膜にまで及ぶとくも膜下出血を生じる場合もあり大変危険です。

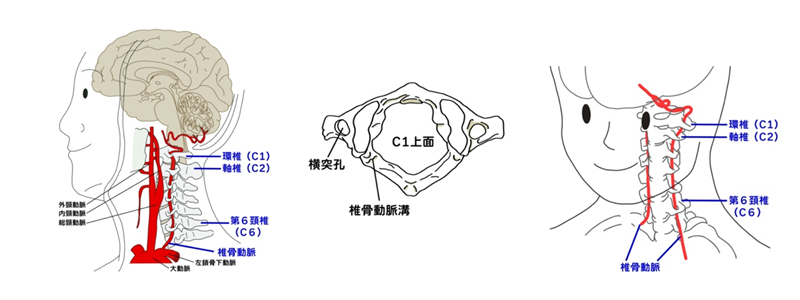

椎骨動脈解離

心臓から脳を栄養する血管には頸(けい)動脈と椎骨(ついこつ)動脈の2つがあります。首の骨(頸椎)の一部には血管を通す穴(横突孔)があり、椎骨動脈はそこを通って心臓側から脳に向かいます。左右の2対あり、主に脳の後ろ側に血液を送っており、後頭葉、脳幹や小脳などを栄養しています。その椎骨動脈は構造上、一番内側から内膜、中膜、外膜の3層から成っています。

解離とは

動脈解離とは、なんらかの原因によって動脈血管の層の間に裂け目が生じることをいいます。交通事故やカイロプラクティックなどによる頸部の外傷などが契機となるものを外傷性椎骨動脈解離と呼びます。原因がはっきりしないものを特発性椎骨動脈解離と呼びます。

症状について

突然発症する頭痛が多く、75%を占めます。主に左右どちらかの首のうしろから後頭部にかけて激痛が起こります。このときに頭痛、頸部の痛みだけのこともありますが、血管が内側に裂けたことで血液の供給が途絶えると「脳梗塞」になります。また、裂け目が外膜に及ぶと脳動脈瘤というコブが形成され、破れると「くも膜下出血」になることがあります。動脈硬化などのリスクが低い、比較的若い年齢の方の脳卒中の原因として椎骨動脈解離がみつかることがあります。

検査の方法

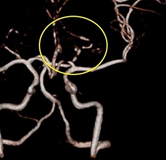

椎骨動脈解離は頭部MRI検査で出血や脳梗塞の合併がないかを確認し、頭部MRA検査(脳内の血管の検査)で椎骨動脈解離に特徴的な血管の狭窄や拡張などの初見がないかを確認します。一般的に行う頭部CT検査では判明しないことも多くMRI検査が必要となる疾患です。あるいは造影剤を使用した3D CTA検査を行うこともあります。

治療

解離が生じたことによる頭痛のみで脳梗塞やくも膜下出血の合併なく発症した例では、裂け目が拡大しないように降圧薬を使用して血圧を下げ、血圧管理をしっかり行います。通常は3−6ヶ月程度で解離は自然修復していきます。

脳梗塞を合併した場合は血栓の形成を予防するために抗血栓療法を開始します。脳梗塞では脳幹や小脳に生じるため、特に前者では著しくADLを低下させます。くも膜下出血を合併した場合は血圧管理を行うほか、比較的早期に動脈瘤の再破裂予防のために外科的な治療を行うことがあります。24時間以内の再破裂率が一番高いのです。再破裂によって意識障害や重篤な後遺症、あるいは命の危険が生じることもあるからです。

経過・予後

頭痛のみで発症した場合の経過は比較的良好です。画像上、解離した血管の形状は変化し、元の正常な血管へと修復していく過程がみられます。解離部位が完全閉塞した場合でも3~6カ月で60~80%が再開通します。このため、発症から半年ほどまでは頭部MRI・MRA検査などを定期的に行い、経過をみながら完治しているか判断します。数年経過してから解離部位に動脈瘤を形成することもあるので、症例によっては長期的に検査を行います。

可逆性脳血管攣縮症候群 Reversible Cerebral Vascular Spasm(RCVS)

可逆性脳血管攣縮症候群(以下RCVS)は、脳内の血管が攣縮(ちぢむ)ことによって複数の症状を引き起こす疾患群です。「可逆=元に戻る」という言葉のとおり、一定の期間内(一般的には2-3ヶ月)で血管は完全に回復します。RCVSの多くは頭痛で発症し、典型的なものでは雷に打たれたような重度の頭痛で「雷鳴頭痛」と表現されます。頭痛は1~3時間ほど持続し、それを1~4週間の間に数回繰り返し、吐き気や嘔吐、光や音に過敏になるなどの症状を伴うことがあります。20~50代の女性に多くみられ、元々片頭痛がある方に認めることがあるといわれています。

引き金

入浴、シャワー、力を入れたとき、感情が高まったときや性行為などが誘因となることがあります。RCVSの約半数は妊娠・出産や薬物、免疫抑制剤、一部の抗うつ薬、降圧薬などの使用に関連して起こるといわれています。

病態生理

その病態ははっきりとは解明されていませんが、自律神経が関係していると考えられています。自律神経には交感神経(緊張状態)と副交感神経(リラックス状態)交感神経があります。交感神経が過剰に働いてしまうと脳血管の緊張に調節障害がおこり、多発性かつ部分的な血管のちぢみが生じると考えられています。脳内の血管内皮の機能障害や酸化ストレスも関係するといわれています。

診断

RCVSでは脳内の血管攣縮を頭部MRA検査で確認します。画像上、攣縮は血管が部分的に収縮、拡張し数珠のようにみえます。RCVS発症初期にはこのような異常がみられないことがあるため、画像検査を複数回行い、攣縮を確認します。一般的な頭部CT検査ではRCVSの診断はできません。可逆性と言えど、約20%にくも膜下出血、約10%に脳出血、約5~10%に脳梗塞を合併するため注意が必要です。血管攣縮は、頭痛が生じてから12週間以内に正常化するといわれています。見落としてはいけない頭痛のトップ、しかし救急外来などで見落とされる頭痛のトップでもあります。

治療・経過

まずは引き金になったと思われる行為や薬剤を避けて安静に過ごします。頭痛の多くは、症状が出現してから2週間をピークに消失します。頭痛に対しては消炎鎮痛薬を使用し、痛みを和らげます。血管収縮作用のある薬剤(片頭痛治療薬のトリプタン製剤など)の使用は避けます。攣縮の予防目的に血管拡張作用のある塩酸ロメリジンやジルチアゼム塩酸塩などを使用します。くも膜下出血や脳梗塞の合併がない場合は、入院して治療を行うことがあります。基本的にRCVSは、生涯で何度も繰り返すことはないとされ、予後は比較的良好と考えられています。

脳腫瘍

脳腫瘍の頭痛は突発的に生じる事は多くありません。腫瘍により頭蓋内圧が上昇することによって生じます。特に朝起床時のmorning headacheが特徴的で、突然嘔吐を伴うことがあります。

慢性硬膜下血腫

頭部外傷後1-2ヶ月経つと、頭の中に(正確には硬膜と脳表面の間に)じわじわと血液が溜まってくることがあります。ワインレッド色をした固まらない血液で、一定量溜まると頭痛や手足の麻痺、認知症城などを呈します。

これも血腫による頭蓋内圧が高くなることによって生じる頭痛で、外科的に血腫を除去する手術が必要となります。

辛いけど危険ではない頭痛

多くの頭痛がこの中に入ります。一次性頭痛といって病気に由来する頭痛ではありません。命には関わらないものの症状は辛いのも特徴です。代表的には以下があります。

多くの頭痛がこの中に入ります。一次性頭痛といって病気に由来する頭痛ではありません。命には関わらないものの症状は辛いのも特徴です。代表的には以下があります。☑片頭痛

☑緊張型頭痛

☑群発頭痛

☑頭の神経痛

☑薬物乱用頭痛

☑鼻・副鼻腔炎による頭痛

☑キアリ奇形

片頭痛

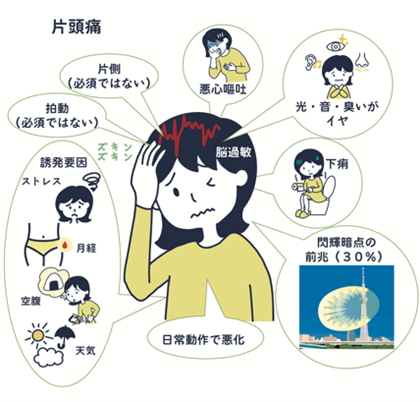

片頭痛は15歳以上の8.4%、約840万人いるといわれています。男女比は1対4と圧倒的に女性に多く、特に20~40代に集中しています。一方、男性の片頭痛も少ないわけではなく、こちらは女性よりも若い20~30代がピークです。また、子どもにも片頭痛があることが知られています。

片頭痛はなぜつらいのでしょうか? それは頭痛以外にも多様な症状を持ち合わせるという特徴があるからです。

代表的な症状としては、「日常動作で悪化する」「首をふったりすると痛む」「悪心や嘔吐をともなう」「下痢をする」「音や光が嫌になる」「ひどい時は臭いが嫌になる」「イライラする」「むくみやすい」などがあります。

また、天気の悪い日や月経の前後、人混みや緊張が解けた週末、疲労や寝不足、気圧の変化など、体や環境の変化に敏感です。東京で生活をしている人が、まだ台風が沖縄にいる段階で気圧の変化を感じとる、という具合に、察知能力は非常に高いのです。

片頭痛はなぜつらいのでしょうか? それは頭痛以外にも多様な症状を持ち合わせるという特徴があるからです。

代表的な症状としては、「日常動作で悪化する」「首をふったりすると痛む」「悪心や嘔吐をともなう」「下痢をする」「音や光が嫌になる」「ひどい時は臭いが嫌になる」「イライラする」「むくみやすい」などがあります。

また、天気の悪い日や月経の前後、人混みや緊張が解けた週末、疲労や寝不足、気圧の変化など、体や環境の変化に敏感です。東京で生活をしている人が、まだ台風が沖縄にいる段階で気圧の変化を感じとる、という具合に、察知能力は非常に高いのです。

片頭痛には様々な誘発要因がある。

頭痛以外の症状が多彩である事が片頭痛の特徴

つまり、片頭痛の患者さんはなんらかの原因で脳が過敏になっており、そこが刺激されたときに痛みと同時に不快な症状があらわれる病気と考えるといいでしょう。

片頭痛という病名は頭の片側が痛むことに由来します。しかし、実際には40%近くの患者さんに「両側が痛む頭痛」があることが明らかです。つまり、「片側だけ痛む」場合は片頭痛の診断基準を満たしません。痛みはズキン、ズキン、ドクンドクンとする拍動性のほか、緊張型頭痛のように、ギューッと締め付けられる症状として起こることもあります。これらが緊張型頭痛と誤診されやすい理由でもあるのです。

発作は時間と場所を選ばず、いや、本当は選んでいるのでしょうが、本人は気づきません。突然起こり始めます。頭痛のピーク時には動くことができず、ある調査では片頭痛の患者さんのうち、約30%は寝込むことがあり、70%は日常生活に支障が生じていると報告されています。こうした発作が通常月に1~2回、多い人では週に1~2回の頻度で起こります。なお、片頭痛の発作は一度起こると数時間から2~3日続き、日常生活に支障をきたしますが、実際には強い痛みは数時間なことが多く、その後に「なんだか頭がすっきりしない症状」つまり余韻症状が持続するパターンです。

なお、発作中は前項のような不快な症状があらわれますが、このうち、すべての人に共通するのが「悪心または嘔吐(あるいはその両方)」または「光過敏および音過敏」で、診断基準では少なくともこれらの症状があることも片頭痛の定義です。

片頭痛という病名は頭の片側が痛むことに由来します。しかし、実際には40%近くの患者さんに「両側が痛む頭痛」があることが明らかです。つまり、「片側だけ痛む」場合は片頭痛の診断基準を満たしません。痛みはズキン、ズキン、ドクンドクンとする拍動性のほか、緊張型頭痛のように、ギューッと締め付けられる症状として起こることもあります。これらが緊張型頭痛と誤診されやすい理由でもあるのです。

発作は時間と場所を選ばず、いや、本当は選んでいるのでしょうが、本人は気づきません。突然起こり始めます。頭痛のピーク時には動くことができず、ある調査では片頭痛の患者さんのうち、約30%は寝込むことがあり、70%は日常生活に支障が生じていると報告されています。こうした発作が通常月に1~2回、多い人では週に1~2回の頻度で起こります。なお、片頭痛の発作は一度起こると数時間から2~3日続き、日常生活に支障をきたしますが、実際には強い痛みは数時間なことが多く、その後に「なんだか頭がすっきりしない症状」つまり余韻症状が持続するパターンです。

なお、発作中は前項のような不快な症状があらわれますが、このうち、すべての人に共通するのが「悪心または嘔吐(あるいはその両方)」または「光過敏および音過敏」で、診断基準では少なくともこれらの症状があることも片頭痛の定義です。

前兆と伴わない片頭痛の判断基準

A.B-Dを満たす頭痛発作が5回以上ある

B.頭痛の持続時間は4-72時間

C.頭痛は以下の4つの特徴を少なくとも2項目を満たす

1.片側性

2.拍動性

3.中等~重度の頭痛

4.日常的な動作により頭痛が憎悪する

あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける

D.頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす

1.悪心または嘔吐(あるいはその両方)

2.光過敏及び音過敏

E.ほかに最適なICHD-3の診断がない

B.頭痛の持続時間は4-72時間

C.頭痛は以下の4つの特徴を少なくとも2項目を満たす

1.片側性

2.拍動性

3.中等~重度の頭痛

4.日常的な動作により頭痛が憎悪する

あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける

D.頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす

1.悪心または嘔吐(あるいはその両方)

2.光過敏及び音過敏

E.ほかに最適なICHD-3の診断がない

拍動性と片側性が無くても診断基準を満たす

A.B-Dを満たす頭痛発作が5回以上ある

B.頭痛の持続時間は4-72時間

C.頭痛は以下の4つの特徴を少なくとも2項目を満たす

1.40%は両側

2.中等~重度の頭痛

3.日常的な動作により頭痛が憎悪する

あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける

D.頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす

1.悪心または嘔吐(あるいはその両方)

2.光過敏及び音過敏

E.ほかに最適なICHD-3の診断がない

B.頭痛の持続時間は4-72時間

C.頭痛は以下の4つの特徴を少なくとも2項目を満たす

1.40%は両側

2.中等~重度の頭痛

3.日常的な動作により頭痛が憎悪する

あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける

D.頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす

1.悪心または嘔吐(あるいはその両方)

2.光過敏及び音過敏

E.ほかに最適なICHD-3の診断がない

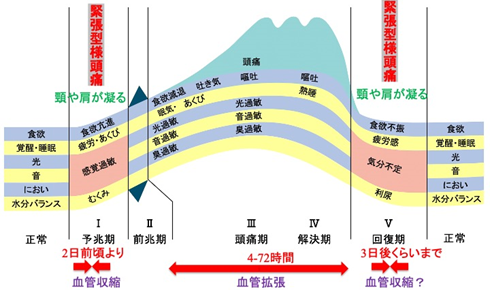

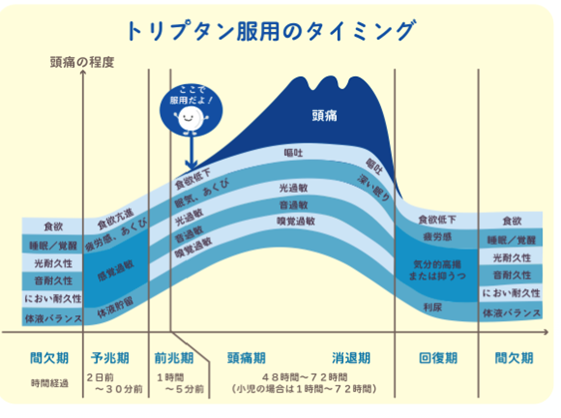

片頭痛には予兆期、前兆期、頭痛期、回復期があります。予兆期は頭痛発作の2日前より始まり、主に視床下部がその責任病巣であり、視床下部のバグで起こると言われています。この頃にはセロトニンが放出され血管が収縮している状況であり、肩こりや首こり、あくびなどの症状が出ます。また、光過敏や音過敏が出現し、イライラして甘いものをやたら食べたり、体がむくみやすくなったりします。首肩がこり始めてから頭痛発作が出ると感じる人は非常に多いのですが、この首こりを緊張型頭痛と間違われてしまうのです。

前兆期は一部の人で起こります。片頭痛全体の30%程度と言われ、その殆どが閃輝暗点という視覚異常です。5分から60分の完全可逆性の症状と言われており、1-2分で消失する場合や数時間続く場合には閃輝暗点とは言いません。閃輝暗点以外には顔や手足がチクチクするという感覚異常を伴う場合もあります。

頭痛発作は未治療の場合4時間〜72時間であると定義されます。そのため、患者さんは2-3日頭痛が起きると訴えます。片頭痛のエネルギーが小さいと4時間程度で半日くらいの頭痛ですが、長いと数日痛みで苦しむのはこのためです。

回復期は数日続きます。この時期のメカニズムは未だ明確ではありませんが、血流低下があるのではないかと言われております。予兆期と同様に首肩こりが出て緊張型様頭痛が出現します。

前兆期は一部の人で起こります。片頭痛全体の30%程度と言われ、その殆どが閃輝暗点という視覚異常です。5分から60分の完全可逆性の症状と言われており、1-2分で消失する場合や数時間続く場合には閃輝暗点とは言いません。閃輝暗点以外には顔や手足がチクチクするという感覚異常を伴う場合もあります。

頭痛発作は未治療の場合4時間〜72時間であると定義されます。そのため、患者さんは2-3日頭痛が起きると訴えます。片頭痛のエネルギーが小さいと4時間程度で半日くらいの頭痛ですが、長いと数日痛みで苦しむのはこのためです。

回復期は数日続きます。この時期のメカニズムは未だ明確ではありませんが、血流低下があるのではないかと言われております。予兆期と同様に首肩こりが出て緊張型様頭痛が出現します。

片頭痛の時間的推移と症状

(一歩進んだ豆知識:片頭痛の発生機序)

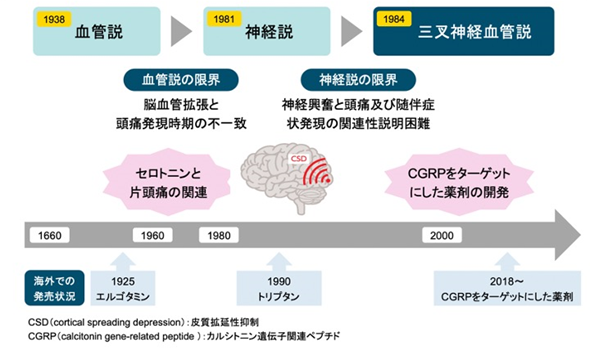

現在、片頭痛の発生機序として有力なものに「三叉神経血管説」があります。以前は「血管説」、つまり血管が拡張して痛みが出るという説ですが、血管が拡張する前から痛みが出現してる事が判明し、血管の拡張は原因では無いという結論になりこの説は否定されました。

血管説が否定されたのちには片頭痛の病態は「神経説」で説明されてきました。後頭葉から前側へと広がる皮質拡延性抑制(Cortical spreading depression:CSD)により、神経の活動性異常により発現するというものです。しかしこれは主に前兆(aura)に関連するものであるとされ、前兆があるのは3割程度にすぎず、これだけでは頭痛そのものの由来が説明できませんでした。

現在は「三叉神経血管説」が有力であり、三叉神経と脳表の硬膜にある血管が関連して頭痛を発していると言われているのです。三叉神経からCGRP( Calcitonin gene-related protein) やサブスタンスPなどの神経ペプチドが放出され「神経原性炎症」を起こし、それが頭痛の本体であるという事です。この時点では血管拡張は生じておらず、CGRPが血管平滑筋の受容体に結合する事で「血管拡張」を起こし、頭痛をさらに増悪させるという仮説です。「神経原性炎症」あるいは「神経原性炎症」+「血管拡張」により頭痛が起きておいると考えられています。血管拡張は結果であって原因では無いというのは、血管収縮作用を有するトリプタン製剤が無効な例が一定数ある事にも肯けます。 片頭痛発作が起こる数日前よりイライラして食欲が増えたり、あくびが出たり、感覚系の機能が亢進したり、浮腫んだりする症状がありこれを「予兆」と呼んでいます。視床下部の異常活性化が分かっております。つまり片頭痛は脳の奥深い深部の何らかのバグであると言えるのです。

また、片頭痛を持っている人は、発作が無い時にも光や音の刺激に慣れる事ができず、「慣れの欠如」といった感覚異常が持続します。そのため周期的な発作を起こしてしまうのです。

現在、片頭痛の発生機序として有力なものに「三叉神経血管説」があります。以前は「血管説」、つまり血管が拡張して痛みが出るという説ですが、血管が拡張する前から痛みが出現してる事が判明し、血管の拡張は原因では無いという結論になりこの説は否定されました。

血管説が否定されたのちには片頭痛の病態は「神経説」で説明されてきました。後頭葉から前側へと広がる皮質拡延性抑制(Cortical spreading depression:CSD)により、神経の活動性異常により発現するというものです。しかしこれは主に前兆(aura)に関連するものであるとされ、前兆があるのは3割程度にすぎず、これだけでは頭痛そのものの由来が説明できませんでした。

現在は「三叉神経血管説」が有力であり、三叉神経と脳表の硬膜にある血管が関連して頭痛を発していると言われているのです。三叉神経からCGRP( Calcitonin gene-related protein) やサブスタンスPなどの神経ペプチドが放出され「神経原性炎症」を起こし、それが頭痛の本体であるという事です。この時点では血管拡張は生じておらず、CGRPが血管平滑筋の受容体に結合する事で「血管拡張」を起こし、頭痛をさらに増悪させるという仮説です。「神経原性炎症」あるいは「神経原性炎症」+「血管拡張」により頭痛が起きておいると考えられています。血管拡張は結果であって原因では無いというのは、血管収縮作用を有するトリプタン製剤が無効な例が一定数ある事にも肯けます。 片頭痛発作が起こる数日前よりイライラして食欲が増えたり、あくびが出たり、感覚系の機能が亢進したり、浮腫んだりする症状がありこれを「予兆」と呼んでいます。視床下部の異常活性化が分かっております。つまり片頭痛は脳の奥深い深部の何らかのバグであると言えるのです。

また、片頭痛を持っている人は、発作が無い時にも光や音の刺激に慣れる事ができず、「慣れの欠如」といった感覚異常が持続します。そのため周期的な発作を起こしてしまうのです。

片頭痛の病態には未解決の部分もありますが、大部分はCGRPが何らかの悪さをしていることは間違いなさそうです。

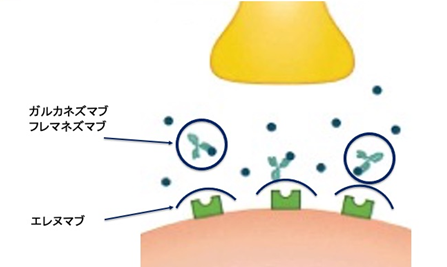

CGRP関連注射製剤の登場により片頭痛のメカニズムを抑える事ができるようになりました。頭痛産生工場を抑え込むため頭痛そのものが起きなくなる構造です。これにより多くの片頭痛患者さんが救われているのは事実です。

エムガルティ(ガルガネズマブ)、アジョビ(フルマネズマブ)、アイモビーク(エレヌマブ)という3つの注射製剤です。前2つがCGRPを不活化する注射、後者がCGRP受容体に蓋をする注射です。

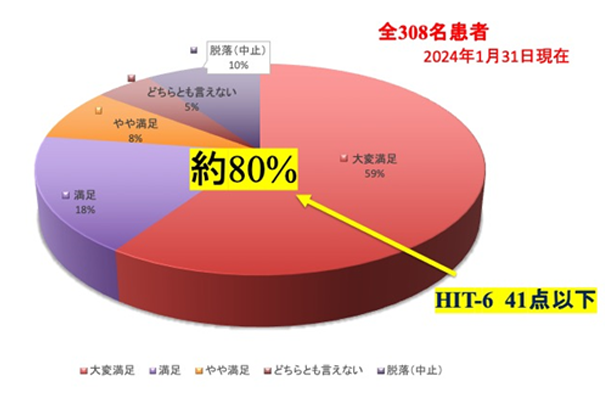

個人差はありますが、一定の満足は得られているようです。

CGRP関連注射製剤の登場により片頭痛のメカニズムを抑える事ができるようになりました。頭痛産生工場を抑え込むため頭痛そのものが起きなくなる構造です。これにより多くの片頭痛患者さんが救われているのは事実です。

エムガルティ(ガルガネズマブ)、アジョビ(フルマネズマブ)、アイモビーク(エレヌマブ)という3つの注射製剤です。前2つがCGRPを不活化する注射、後者がCGRP受容体に蓋をする注射です。

個人差はありますが、一定の満足は得られているようです。

本邦で使用可能な注射製剤は3つ

CGRPを中和するか受容体に蓋をする。

3種の比較

副反応は殆ど無いが、皮膚症状が時にある。

当院でのアンケート(個々の感想である)

(精神疾患との共存)

片頭痛の患者さんの14%にうつ病、うつ状態、34%に全般性不安障害が併発しているという報告があります。一方、うつ病の患者さんの約24%に片頭痛を伴うと言われています。また、双極性障害の患者さんにはなんと38.2%の片頭痛を有しています。健常人に比べて有意に高いものです。片頭痛とうつ病は相互関係があると言われています。不安症やうつ病にも片頭痛の主役であるCGRPが関与していることからも納得できます。実際にCGRP関連注射製剤で治療している患者さんは、不安症やうつ症状が改善している事が見受けられます(Torres-Ferrus et al:Cephalalgia 44:1-11,2024)。

また片頭痛と認知症の関連も言われており、片頭痛があると認知症リスクが上昇するというのです。片頭痛は予防薬を使用して良好にコントロールする事が認知症リスクを減らすことになる可能性があると報告されています(Hurh et al.Journal of headache and pain.2022;23:108)。

片頭痛の治療

片頭痛には大きく「発作急性期の治療(痛みが出ている時の治療)」と「予防的治療(頭痛発作の頻度と強さを低下させる治療)」があります。

発作急性期の治療は、痛みで辛い時に症状の緩和を行う治療です。一方で予防的治療とは、片頭痛発作の出現する日数を減らし、発作時の痛みの度合いを低下させ、痛い時の薬物療法が効きやすくすることにより、寝込んだり嘔吐したりする事を低減し生活支障度を下げる目的があります。 まずは、発作が出てしまった場合の急性期治療についてお話しします。

(発作急性期の治療)

急性期治療では比較的軽度の場合は鎮痛薬の中でも作用がマイルドな、非オピオイド系鎮痛薬を使います。代表的な薬にはアセトアミノフェン(商品名:カロナール)、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(商品名:SG顆粒)、イブプロフェン(商品名:ブルフェン)やロキソプロフェンナトリウム水和物(商品名:ロキソニン)などがあります。 こうした薬で良くならない場合、あるいは、中等度以上の片頭痛と診断がついた場合は、片頭痛治療薬のトリプタン製剤を使用します。トリプタン製剤は内服のほか、点鼻や注射などいろいろなタイプがあります。まずは作用機序から解説しましょう。

発作急性期の治療は、痛みで辛い時に症状の緩和を行う治療です。一方で予防的治療とは、片頭痛発作の出現する日数を減らし、発作時の痛みの度合いを低下させ、痛い時の薬物療法が効きやすくすることにより、寝込んだり嘔吐したりする事を低減し生活支障度を下げる目的があります。 まずは、発作が出てしまった場合の急性期治療についてお話しします。

(発作急性期の治療)

急性期治療では比較的軽度の場合は鎮痛薬の中でも作用がマイルドな、非オピオイド系鎮痛薬を使います。代表的な薬にはアセトアミノフェン(商品名:カロナール)、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(商品名:SG顆粒)、イブプロフェン(商品名:ブルフェン)やロキソプロフェンナトリウム水和物(商品名:ロキソニン)などがあります。 こうした薬で良くならない場合、あるいは、中等度以上の片頭痛と診断がついた場合は、片頭痛治療薬のトリプタン製剤を使用します。トリプタン製剤は内服のほか、点鼻や注射などいろいろなタイプがあります。まずは作用機序から解説しましょう。

片頭痛は血管の収縮・拡大を調節する作用のあるセロトニンが何らかの原因で大量に放出されることで起こります。セロトニンが大量に出ると脳の血管が収縮しますが、セロトニンが出尽くしてしまうと今度はその反動で、脳の血管は逆に拡張します。この一連の働きによって脳の三叉神経が刺激され、CGRPという血管を拡張させる性質を持つタンパク質が放出されることが原因です。

トリプタン製剤は片頭痛を発生させる三叉神経の末端にある「セロトニン5HT1D受容体」という部分に働きます。この受容体が片頭痛の痛みの主役であるCGRPという物質(三叉神経から分泌される)を抑え、セロトニンを再び増やすことで血管の過剰な拡張を抑えます。そのため血管収縮作用があります。

しかし、CGRPは一度出始めると水道の蛇口から出る水のように、どんどん流れてきます。これが大量に流れてくると、トリプタン製剤の働きが追い付きません。このため、トリプタン製剤はCGRPが分泌され始めたらすぐに使用することがポイントになってくるわけですが、このタイミングこそが一番難しいのです。

具体的には、頭痛を感じ始めたらすぐに使用します。遅くとも60分以内でないと効果がありません。

頭痛が発生する前に頸や肩の凝りが出現し、食欲低下や眠気、あくびが出てきたり、光過敏や音、嗅覚に過敏であるなど、予兆を感じたらトリプタンを飲む準備をしておきましょう。

こうしたポイントを十分に理解しないまま使用を始めてしまうと、うまくいきません。

「トリプタン製剤を服用したのに、全然効かない」と患者さんが不満を感じたり、逆に痛みが出るのが怖いからと、発作が起こる前にトリプタン製剤を頻回に使用するようになり、MOHの引き金となってしまうため、注意が必要です。

トリプタン製剤は片頭痛を発生させる三叉神経の末端にある「セロトニン5HT1D受容体」という部分に働きます。この受容体が片頭痛の痛みの主役であるCGRPという物質(三叉神経から分泌される)を抑え、セロトニンを再び増やすことで血管の過剰な拡張を抑えます。そのため血管収縮作用があります。

しかし、CGRPは一度出始めると水道の蛇口から出る水のように、どんどん流れてきます。これが大量に流れてくると、トリプタン製剤の働きが追い付きません。このため、トリプタン製剤はCGRPが分泌され始めたらすぐに使用することがポイントになってくるわけですが、このタイミングこそが一番難しいのです。

具体的には、頭痛を感じ始めたらすぐに使用します。遅くとも60分以内でないと効果がありません。

頭痛が発生する前に頸や肩の凝りが出現し、食欲低下や眠気、あくびが出てきたり、光過敏や音、嗅覚に過敏であるなど、予兆を感じたらトリプタンを飲む準備をしておきましょう。

こうしたポイントを十分に理解しないまま使用を始めてしまうと、うまくいきません。

「トリプタン製剤を服用したのに、全然効かない」と患者さんが不満を感じたり、逆に痛みが出るのが怖いからと、発作が起こる前にトリプタン製剤を頻回に使用するようになり、MOHの引き金となってしまうため、注意が必要です。

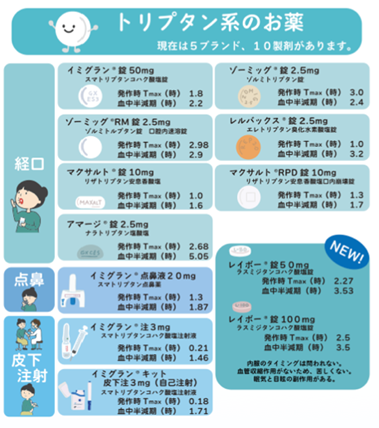

(トリプタンの種類)

トリプタン製剤は5種類の中から、患者さんに合うものを処方します。また、口腔内崩壊状や点鼻、注射などバリエーションに富みます。これらの薬剤の大きな違いは効果が出るまでの時間と、持続時間の違いです。また、形状の違いもあります。選び方としては、自己注射や点鼻などは即効性があるので重度の片頭痛の人にすすめられます。ただし、注射は自分でする必要があり、生活スタイルによっては使用が難しいこともあるでしょう。

薬は作用と副作用、メリットとデメリットのバランスを考えて選びます。主治医とよく話し合った上で、まずはよさそうなものから始めてみること。副作用が気になる場合は、量を減らしたり、違うトリプタンに変えることを考えます。

トリプタン製剤は5種類の中から、患者さんに合うものを処方します。また、口腔内崩壊状や点鼻、注射などバリエーションに富みます。これらの薬剤の大きな違いは効果が出るまでの時間と、持続時間の違いです。また、形状の違いもあります。選び方としては、自己注射や点鼻などは即効性があるので重度の片頭痛の人にすすめられます。ただし、注射は自分でする必要があり、生活スタイルによっては使用が難しいこともあるでしょう。

薬は作用と副作用、メリットとデメリットのバランスを考えて選びます。主治医とよく話し合った上で、まずはよさそうなものから始めてみること。副作用が気になる場合は、量を減らしたり、違うトリプタンに変えることを考えます。

5種類のトリプタン製剤とそれぞれの特徴

・イミグラン(スマトリプタンコハク酸塩)

内服・点鼻・自己注射の3種類のラインナップがあります。内服は約30分、点鼻は約15分、自己注射は約5~10分で効果が出るとされていますが、2時間程度で薬の効果が減弱します。妊娠中や授乳中にも内服できるお薬です。

・マクサルト(リザトリプタン安息香酸塩錠)

口腔内で溶けるため水なしで内服できる薬で、イミグランと同様、効き目が早く、2時間程度で効果が減弱します。効き目の速さは最速で減弱する時間も早いですが、かといって再発が多いわけではありません。

・レルパックス(エレトリプタン臭化水素酸塩)

内服です。効き目が早く、作用時間も長めです(3時間程度)。副作用が比較的少ないとされます。授乳中にも内服できるお薬です。

・ゾーミッグ(ゾルミトリプタン口腔内速溶錠)

口腔内で溶けるため水なしで内服できる薬です。効き目はゆっくりで、作用時間は長めです(3時間程度)。中枢移行性が高く、より脳の奥で作用します。

・アマージ(ナラトリプタン塩酸塩)

内服です。効き目はゆっくりですが、他の薬に比べ圧倒的に作用時間が長く続きます(半減期5時間程度)。頭痛時間が長い月経中の片頭痛に用いると効果的なことがあります。

・レイボー(ラスミジタンコハク酸塩)

2022年に登場したのがレイボー(ラスミジタンコハク酸塩)です。この薬はトリプタン製剤とは違う作用で片頭痛を抑えます。

トリプタン製剤はセロトニン 1B 受容体に作用してCGRPの放出を抑えるのに対して、こちらは セロトニン 1F 受容体という部分に働く、「ジタン系片頭痛治療薬」という薬なのです。血管収縮作用が無いため締め付け感のような苦しい感覚が有りません。そのためトリプタンが苦手な人や、心疾患や脳血管障害などの持病を持っている人、血圧が高い人、ご高齢者などに向いています。また、レイボーは服用のタイミングを選ばず効果が期待できます。トリプタン製剤がタイミングよく使えなかった人に向いています。 分子量が小さく血液脳関門を通過するため、脳の奥深くに作用します。その影響で若干の眠気と浮動性めまいを感じる場合があります。

内服・点鼻・自己注射の3種類のラインナップがあります。内服は約30分、点鼻は約15分、自己注射は約5~10分で効果が出るとされていますが、2時間程度で薬の効果が減弱します。妊娠中や授乳中にも内服できるお薬です。

・マクサルト(リザトリプタン安息香酸塩錠)

口腔内で溶けるため水なしで内服できる薬で、イミグランと同様、効き目が早く、2時間程度で効果が減弱します。効き目の速さは最速で減弱する時間も早いですが、かといって再発が多いわけではありません。

・レルパックス(エレトリプタン臭化水素酸塩)

内服です。効き目が早く、作用時間も長めです(3時間程度)。副作用が比較的少ないとされます。授乳中にも内服できるお薬です。

・ゾーミッグ(ゾルミトリプタン口腔内速溶錠)

口腔内で溶けるため水なしで内服できる薬です。効き目はゆっくりで、作用時間は長めです(3時間程度)。中枢移行性が高く、より脳の奥で作用します。

・アマージ(ナラトリプタン塩酸塩)

内服です。効き目はゆっくりですが、他の薬に比べ圧倒的に作用時間が長く続きます(半減期5時間程度)。頭痛時間が長い月経中の片頭痛に用いると効果的なことがあります。

・レイボー(ラスミジタンコハク酸塩)

2022年に登場したのがレイボー(ラスミジタンコハク酸塩)です。この薬はトリプタン製剤とは違う作用で片頭痛を抑えます。

トリプタン製剤はセロトニン 1B 受容体に作用してCGRPの放出を抑えるのに対して、こちらは セロトニン 1F 受容体という部分に働く、「ジタン系片頭痛治療薬」という薬なのです。血管収縮作用が無いため締め付け感のような苦しい感覚が有りません。そのためトリプタンが苦手な人や、心疾患や脳血管障害などの持病を持っている人、血圧が高い人、ご高齢者などに向いています。また、レイボーは服用のタイミングを選ばず効果が期待できます。トリプタン製剤がタイミングよく使えなかった人に向いています。 分子量が小さく血液脳関門を通過するため、脳の奥深くに作用します。その影響で若干の眠気と浮動性めまいを感じる場合があります。

片頭痛の発作では悪心や嘔吐が起こることが多く、これを抑えるために制吐剤をすすめることが多いです。薬はドンペリドンやメトクロプラミドなどで、鎮痛薬やトリプタン製剤を使うタイミングで一緒に服用します。制吐剤は消化管の働きをよくする働きがあるので、鎮痛薬やトリプタン製剤の吸収をよくする効果も期待できます。また、頭痛は取れても嘔気(吐き気)だけが残る場合もあり、嘔気も生活支障度を高める原因と考えられます。トリプタンと共に吐き気どめを内服します。

緊張型頭痛

頭痛には一次性頭痛と二次性頭痛があります。一次性頭痛は脳に痛みの原因となる異常はありません。二次性頭痛は痛みの原因となる異常が脳または脳以外にあります。一次性頭痛は痛みに関連する脳の機能障害であり、片頭痛、緊張型頭痛や群発性頭痛がこれにあたります。頭部CT、MRI検査を行う理由は二次性頭痛を見つけるためです。

緊張型頭痛とは

一次性頭痛のなかで最も多く、一生のうち一度でも緊張型頭痛になる確率は30~78%で誰もが一度は経験する可能性がある頭痛だといえます。頭痛が月に15日未満ある場合を反復性緊張型頭痛、3カ月以上にわたり月に15日以上ある場合を慢性緊張型頭痛とよびます。

症状・特徴

多くは頭の両側に圧迫感や締め付け感などであり、軽度~中等度の痛みが30分~数日間持続します。基本的に日常的な動作によって頭痛は悪化せず、多少食欲が低下しても強い吐き気や嘔吐を伴うことはありません。基本的に日常生活への影響が低いため、仕事や家事も普段どおり行えることが多いです。しかし、頭痛の頻度が多い慢性緊張型頭痛では、頭痛や首あこりにとどまらず、めまい、視覚の異常、顔面の異常感覚、倦怠感や抑うつ気分など多彩な症状を起こしてくることがあります。

病態

スマホ操作やパソコン作業など長時間の同一姿勢や精神的ストレスによって首や肩の筋肉の緊張が高まり、痛みを伝達する物質が放出されます。それにより引き出された疼痛物質が筋肉や筋膜への刺激を続けると痛みのセンサーが過剰に作動して痛覚過敏が起こります。このため、ちょっとした刺激に対しても頭痛が生じ、反復性緊張型頭痛となります。この状態が長期化すると、脳に存在する痛みの制御系システムに障害が生じます。このため脳が痛みを記憶した状態となり、頭痛の持続時間や日数が増えて慢性緊張型頭痛となります。

治療

多くの緊張型頭痛は軽度のため、治療を必要としません。しかし、慢性緊張型頭痛では頭痛の日数が多く、日常生活に影響がでるため治療が必要となります。治療には非薬物療法と薬物療法があります。非薬物療法には、ストレスの軽減、長時間の同一姿勢の回避、適度な運動や体操、鍼灸などがあります。薬物療法では消炎鎮痛薬、筋弛緩薬、抗うつ薬や抗不安薬など使用します。頭痛に対して鎮痛薬を毎日服用せざるおえなくなると鎮痛薬の使用過多による頭痛が起きることがあります。このような場合は、医療機関でしっかり予防療法を継続し治療する必要があります。予防療法では、主に三環系抗うつ薬や抗不安薬を使用し、頭痛の程度や頻度を抑えて痛みの制御系システムの機能を回復させます。

緊張型頭痛と片頭痛のきってもきれない関係

同じ一次性頭痛の緊張型頭痛と片頭痛ですが、実はこのふたつを厳密に分けることが難しいことがあります。なぜなら、お互い共存することがあるからです。緊張型頭痛の症状である肩や首のこりが、片頭痛の最中に生じることがあります。また、片頭痛の頻度が増えると緊張型頭痛と同じく慢性化します。慢性片頭痛になると、片頭痛に特徴的な頭の片側がズキズキ、ガンガンといった痛みではなく、肩や首がこるといった緊張型頭痛そっくりな痛みに変化することがあります。このため、本当は片頭痛なのに、緊張型頭痛と診断されてしまい、片頭痛の治療がされないまま頭痛はどんどん悪化する事態になります。過去に「緊張型頭痛」と診断された方の中でも、日常生活に影響がでるくらい辛い頭痛が続いている場合、実は片頭痛であることがあります。頭痛が長引く場合は、ぜひ受診をして適切な診断と治療を行い、よりよい生活を送れるようにしましょう。

群発性頭痛

多くは一側性で片方の目がえぐられるような痛みで、じっとしていられずのたうち回ります。嘔吐など消化器症状を伴うことは少なく、目を充血させ涙や鼻水が出たりします。おおよそ1年に1回、1ヶ月間程度続きますが、それ以外の時には通常痛みは有りません。朝方1時頃の決まった時間に1時間程度持続する激しい頭痛です。群発頭痛の有病率は1000人に1人程度と少ないため、見落とされがちです。高濃度の酸素吸入が効果的と言われています。

頭の神経痛

顔面には三叉神経、頭には後頭神経(小後頭神経と大後頭神経)という知覚神経があります。これらは末梢神経と言われますが、いろいろな原因で刺激されることによって起こる頭痛です。中でも身体的・精神的なストレスである可能性が高いと言われています。強い針で刺したような、あるいは焼け付くような痛みが特徴的です。身体的ストレス:姿勢の異常、長時間同じ姿勢でいた後、硬い枕、頭部打撲、貧血、甲状腺ホルモン異常、悪性腫瘍など

薬物乱用頭痛

鎮痛薬の飲み過ぎによる頭痛なので、鎮痛薬を中止すれば改善するはずなのですが、なかなかそう簡単にはいきません。頭痛の原因は薬物過剰摂取にも関わらず、頭痛があるから内服をしてしまうという負のサイクルが生じます。主治医と相談し、生活パターンなどを共有しなが1つ1つ克服していきましょう。鼻・副鼻腔炎による頭痛

頻度は少ないが、いや、時期によっては比較的多いかもしれない頭痛として鼻・副鼻腔関連の頭痛があります。副鼻腔炎にも急性なものと慢性・再発性のものがありCTやMRIなどの画像にて副鼻腔に所見が有るだけでは、これによる頭痛かどうかは断定できません。臨床的に副鼻腔炎と頭痛が合致する所見を認める必要があります。眼周囲の強い頭痛を有することも多く、群発頭痛や片頭痛などとの鑑別に苦慮する場合があり、診断が遅れてしまいます。

(CT:右顔面から側頭部の痛みで来院。初めは虫歯かと思い歯科を受診している。)

頭蓋内圧の異常による頭痛

頭蓋骨の中(頭蓋内と言います)の圧は頭蓋内圧と呼ばれ60-150mmH2Oと常に一定を保っています。この頭蓋内圧が低くても高くても頭痛が生じます。低髄圧による頭痛(低髄圧性頭痛)

頭蓋内圧が極度に低下してしまった病態を低髄圧症と呼びます。低髄圧症になってしまう理由の多くは、頭蓋内にある脳脊髄液がどこからか漏れ出してしまい、頭蓋内に脳脊髄液が減少してしまうことが原因となります。髄液が漏れ出てしまう原因として、例えば腹部や下肢、お産の手術をした際に腰から麻酔(硬膜外麻酔)を多なったことで、一部傷ついた硬膜から脊髄液が漏れてしまうという理由があります。また、怪我(外傷)によって何らかの機序で瘻孔が生じ、そこから漏れ出る場合もあります。全く原因が分からない場合も多く、その場合は特発性低髄圧症と呼びます。

症状は頭痛とともに光過敏、耳鳴り、聴力低下、項部硬直(首後ろが硬くなる)、悪心嘔吐など多彩ですが、最も特徴的な所見は頭痛です。「起立性頭痛」と言って、横になると(臥位)頭痛は改善・消失し、座位や立位にて耐えがたい頭痛が生じます。 頭部のCTやMRIにて脳脊髄液が減少していることを示唆する所見や、脊髄MRIにて脊髄液漏出部位の同定、あるいは放射線同位元素を用いたRI検査にて脊髄液の漏出部位を同定することで診断できます。

治療法は、安静とともに点滴を行ったり、水分補給やカフェインを補給、腹帯を使用したりします。また自分の血液を漏出部に付ける(血液が血管の外では固まってしまうという原理を利用する)硬膜外血圧パッチ術などがあります。

頭蓋内圧亢進による頭痛

頭蓋骨は風船のように外側に伸びることはありません。そのため、頭蓋内に本来あるべきもの以外が占拠することにより頭蓋内の圧は上昇します。この病態を頭蓋内圧亢進と呼びます。

最も代表的な頭蓋内圧亢進症は脳腫瘍や脳内出血、外傷による硬膜下血腫や脳挫傷です。腫瘍や出血による血の塊によって頭蓋内の内容物が増えるため、圧力が高くなるのです。また、脳梗塞や脳炎など脳細胞にダメージが生じることで、一時的に1つ1つの脳細胞がむくむため頭蓋内圧の亢進を起こす場合も有ります。

頭部外傷から1−2ヶ月が経過した際に発生する慢性硬膜下血腫は、血腫が時間をかけて徐々に増大するため、ある一定量に血腫が増えると持続性の不快な頭痛が続きます。

脳腫瘍による頭蓋内圧亢進による頭痛は、モーニング頭痛(morning headache)と言って朝起床時の頭痛が典型的です。

静脈洞血栓症

「静脈洞は」、脳細胞で使用した血液が細い静脈(脳表の静脈)から始まり、それらが心臓に戻るために束ねられた言わば静脈の大河川です。静脈洞血栓症は静脈洞が血栓で閉塞することにより、血液が頭蓋外へ出て行きにくくなる病態です。つまり、脳表の静脈の受け皿である静脈洞が閉塞するため、脳の細胞から排泄される血液(静脈)の流れが滞るため、脳細胞がむくみ頭蓋内圧亢進が生じます。また、脳細胞の静脈が膨張し出血を起こしてしまう場合や、静脈の流れが止まってしまうことで脳細胞が浮腫んで壊死してしまう(静脈性梗塞)ことがあります。原因としては経口避妊薬(低容量ピル)やホルモン剤(プロゲステロンなど)、周産期の凝固異常などが挙げられます。静脈洞近傍の炎症(副鼻腔炎や乳突蜂巣炎など)が関与している報告もあります。また、喫煙とも関連があり喫煙者に多い傾向です。しかし原因不明なことも多く、20-30%は誘因なく発症する場合があります。

頭痛や眼の奥の痛み、悪心嘔吐など非特異的な症状で発症する場合や、てんかん発作(けいれん)や麻痺、意識障害など重篤な神経症状を呈する場合があります。

キアリ奇形

後頭部に限局するような痛みで、咳やくしゃみなど頭蓋内圧を一時的に上昇させる手技や動きで誘発される間欠的な頭痛(持続しない頭痛)が特徴的です。片頭痛に典型的な悪心や羞明(まぶしさ)を伴いません。咳による頭痛(咳嗽頭痛)の30−40%にキアリ奇形I型を認めます。画像では小脳扁桃が頭蓋骨の底部にある大後頭孔より5-6mm以上下垂しています(脊柱管側に小脳が落ち込む)。頭痛のみで発症する場合も多く、その場合の診断は画像のみでは慎重になります。時に低髄圧症候群の可能性もあります。脊髄空洞症や水頭症などを併発していることもあり、神経症状を伴う場合には外科的治療が必要なことがあります。

画像検査の重要性と意義

片頭痛と緊張性頭痛は頭痛全体として最も頻度が高い頭痛です。CT検査やMRI検査ではこれらの片頭痛や緊張性頭痛を診断することはできません。しかし、症状として片頭痛が起きる脳動静脈奇形やCADASIL、MELASといった先天性疾患、また、急性副鼻腔炎・脳腫瘍・くも膜下出血など二次性頭痛と関連する疾患などを否定する必要があります。そのため初めて片頭痛や緊張性頭痛と診断する時や、これまでの頭痛と違う頭痛や頭痛の変化を訴えて受診されている場合を中心に、画像診断では少なくとも何も異常がないことを確認するという重要な意義があります。一方で、脳梗塞やくも膜下出血で発症した椎骨動脈解離や静脈洞血栓症は比較的容易に診断に至りますが、突然生じる後頭部痛や後頸部痛に対してどこまで積極的にこの疾患を疑うかということです。例えば、幸いにも頭痛のみを症状として発症した椎骨動脈解離は2−3ヶ月間で自然治癒が期待できますが、自然治癒する2−3ヶ月間は血管の再解離により脳梗塞やくも膜下出血に移行してしまう可能性が高く慎重な経過観察が必要となります(かろうじて頭痛の状態で止まっていると言えます)。この診断は頭部MRA(脳の血管を見るMRI検査)を行うことで容易に診断がつきます。よく似た症状の病気(鑑別診断)としては、後頭神経痛、一次性咳嗽性頭痛、小脳や後頭葉の小出血、静脈洞血栓症、RCVSなどが考えられます。これらの診断(鑑別)は画像診断が中心で、頭部単純CTとMRI/MRA検査を速やかに検討する必要があります。

画像検査の目的は頭痛症状を説明できる「異常所見」を見つけることに有りますが、異常所見がある頭痛の場合は重篤な場合も多く緊急性を要します。逆に画像上で頭痛の責任病巣は認めないという「異常なし」を確認する目的や、同時にMRI検査は予防医学的に「近い将来で脳の疾患に陥りやすいかどうか」など、脳実質や脳血管の状態からその危険因子を見出す目的も有ります。

それゆえ、頭痛外来と画像診断には深い関係があると言えます。

小児には頭痛があるのでしょうか。

実は小児にも大人と同様頭痛を持つ子供は多いのです。小児の頭痛は精神的なものと誤解され、学校や家庭で不当な扱いを受けているケースがよく有ります。実際、子供も片頭痛が非常に多いのです。片頭痛は2歳後半頃より生じ、幼いために表現能力に差があります。小児にも緊張型頭痛がありますが、外来受診する小児の半数以上は片頭痛です。

成人と少し異なる点は、持続時間が若干短い場合がある点(1時間程度で改善する事もある)や、前頭部では両側性であることが多い点です。

小児の片頭痛の治療薬は即座にトリプタン製剤は使用せず、イブプロフェンやアセトアミノフェンを用います。

予防薬にも抗ヒスタミン剤や抗うつ剤などを用います。

慢性連日性頭痛により生活に支障が出る場合もあり、多くは片頭痛や緊張性頭痛であることが特徴です。

一方で心理的社会的要因も関与していることも多く不登校につながります。朝に頭痛が多い起立性調整障害を伴う頭痛や午後に頭痛が多くなる脳脊髄液減少症の頭痛などがあります。

良い子ほど多く、ストレスが引き金となっており、学校や家庭での心の葛藤を言語化できれば頭痛は軽減します。

実は小児にも大人と同様頭痛を持つ子供は多いのです。小児の頭痛は精神的なものと誤解され、学校や家庭で不当な扱いを受けているケースがよく有ります。実際、子供も片頭痛が非常に多いのです。片頭痛は2歳後半頃より生じ、幼いために表現能力に差があります。小児にも緊張型頭痛がありますが、外来受診する小児の半数以上は片頭痛です。

成人と少し異なる点は、持続時間が若干短い場合がある点(1時間程度で改善する事もある)や、前頭部では両側性であることが多い点です。

小児の片頭痛の治療薬は即座にトリプタン製剤は使用せず、イブプロフェンやアセトアミノフェンを用います。

予防薬にも抗ヒスタミン剤や抗うつ剤などを用います。

慢性連日性頭痛により生活に支障が出る場合もあり、多くは片頭痛や緊張性頭痛であることが特徴です。

一方で心理的社会的要因も関与していることも多く不登校につながります。朝に頭痛が多い起立性調整障害を伴う頭痛や午後に頭痛が多くなる脳脊髄液減少症の頭痛などがあります。

良い子ほど多く、ストレスが引き金となっており、学校や家庭での心の葛藤を言語化できれば頭痛は軽減します。

女性の頭痛

女性の頭痛には若い頃は片頭痛が多く、閉経後など年齢と共に緊張性頭痛が多くなります。これは性ホルモンとの関わりが強いからです。

生理周期の関係で頭痛が頻繁に来るため、急性期治療薬に頼りすぎて薬物乱用頭痛へと移行してしまいます。

閉経後はエストロゲンが減少とこの時期の家庭環境のストレスなどで緊張性頭痛が増加します。更年期時には以前あった片頭痛が無くなる患者さんも多いです。

生理に伴う頭痛は、生理前後も該当します。月経痛と間違われ片頭痛が見落とされるケースもあります。片頭痛と診断すれば予防薬を生理前後で投与して苦痛を抑えられますので診断は慎重に行ます。

若い女性は妊娠との関係もあるため、抗てんかん薬で片頭痛の予防薬の一種であるバルプロ酸は使いにくい(胎児奇形を誘発するため)ため、妊娠の確認は必要です。使うとしても低容量のバルプロ酸を使用します。

一方で、妊娠中はエストロゲンが上昇するため、片頭痛は激減し一時の幸せを感じられるケースも多いのが実際です。

ライフサイクルにより頭痛は変化します。若年時は痛みをともなわない周期性嘔吐、次第に頭痛が生じ20-30歳台でピーク、更年期に移行するにつれ片頭痛は消失し緊張性頭痛となってゆきます。この時に適切な治療をしていないと薬物乱用性頭痛に陥ってしまうのです。

女性の頭痛には若い頃は片頭痛が多く、閉経後など年齢と共に緊張性頭痛が多くなります。これは性ホルモンとの関わりが強いからです。

生理周期の関係で頭痛が頻繁に来るため、急性期治療薬に頼りすぎて薬物乱用頭痛へと移行してしまいます。

閉経後はエストロゲンが減少とこの時期の家庭環境のストレスなどで緊張性頭痛が増加します。更年期時には以前あった片頭痛が無くなる患者さんも多いです。

生理に伴う頭痛は、生理前後も該当します。月経痛と間違われ片頭痛が見落とされるケースもあります。片頭痛と診断すれば予防薬を生理前後で投与して苦痛を抑えられますので診断は慎重に行ます。

若い女性は妊娠との関係もあるため、抗てんかん薬で片頭痛の予防薬の一種であるバルプロ酸は使いにくい(胎児奇形を誘発するため)ため、妊娠の確認は必要です。使うとしても低容量のバルプロ酸を使用します。

一方で、妊娠中はエストロゲンが上昇するため、片頭痛は激減し一時の幸せを感じられるケースも多いのが実際です。

ライフサイクルにより頭痛は変化します。若年時は痛みをともなわない周期性嘔吐、次第に頭痛が生じ20-30歳台でピーク、更年期に移行するにつれ片頭痛は消失し緊張性頭痛となってゆきます。この時に適切な治療をしていないと薬物乱用性頭痛に陥ってしまうのです。

頭痛と花粉症

昔から頭痛と花粉症は離れられない関係に有ります。頭痛を主訴に来院する花粉症の患者さんは多いのです。その正体は花粉症による副鼻腔炎です。

頭痛の様子は、前頭部の締め付けれられる頭痛、目の奥の痛み、顔の痛みなど様々です。これだけを聞くと緊張型頭痛にも片頭痛にも三叉神経痛にもとれてしまいます。

花粉症は、植物の花粉を原因物質(アレルゲン)としておきるアレルギー症です。原因物質としては、日本ではスギが多く、花粉症の約70%がスギ花粉症と言われています。その他にもヒノキ、シラカンバ、ハンノキ、ヨモギといった植物があり、ほぼ年中みられます。また、その年に飛散する花粉数によって症状の強さが変わります。

花粉が鼻や目の粘膜に触れると、発作性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まりのアレルギー性鼻炎と目のかゆみ、充血のアレルギー性結膜炎などの一連のアレルギー症状を引き起こします。また症状も、くしゃみ・鼻水がつらいタイプと、鼻づまりが強くなるタイプに分けられます。

花粉症の三大症状と言えば、鼻の症状となる「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」です。眼の場合は「目のかゆみ」「充血」「涙が出る」となります。中でも「目のかゆみ」は、最も多くの人が悩み困っている症状です。その他にも、「目がはれぼったい」「目やにが出る」「目がごろごろする」「かすむ」「まぶしい」「痛い」などの症状がみられます。

花粉症の症状は目や鼻だけでなく、実は様々な全身症状がみられます。特に当院では頭痛を主訴に受診する患者さんに頭部画像を撮影すると副鼻腔炎が原因で有る事が少なからずおります。

花粉症が悪化してから治療を始めると、お薬が効きづらく、症状もなかなか改善しません。最近では、花粉が飛散する2週間くらい前から薬物療法を始める初期治療という方法が推奨されています。症状が現れる時期を遅らせる、症状を軽くする、症状がみられる期間を短くする、薬剤の使用を少なくできるなど、多くのメリットがありますので、お早目に当院までご相談下さい。

詳しくはブログをご覧ください。

ブログはこちら

昔から頭痛と花粉症は離れられない関係に有ります。頭痛を主訴に来院する花粉症の患者さんは多いのです。その正体は花粉症による副鼻腔炎です。

頭痛の様子は、前頭部の締め付けれられる頭痛、目の奥の痛み、顔の痛みなど様々です。これだけを聞くと緊張型頭痛にも片頭痛にも三叉神経痛にもとれてしまいます。

花粉症は、植物の花粉を原因物質(アレルゲン)としておきるアレルギー症です。原因物質としては、日本ではスギが多く、花粉症の約70%がスギ花粉症と言われています。その他にもヒノキ、シラカンバ、ハンノキ、ヨモギといった植物があり、ほぼ年中みられます。また、その年に飛散する花粉数によって症状の強さが変わります。

花粉が鼻や目の粘膜に触れると、発作性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まりのアレルギー性鼻炎と目のかゆみ、充血のアレルギー性結膜炎などの一連のアレルギー症状を引き起こします。また症状も、くしゃみ・鼻水がつらいタイプと、鼻づまりが強くなるタイプに分けられます。

花粉症の三大症状と言えば、鼻の症状となる「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」です。眼の場合は「目のかゆみ」「充血」「涙が出る」となります。中でも「目のかゆみ」は、最も多くの人が悩み困っている症状です。その他にも、「目がはれぼったい」「目やにが出る」「目がごろごろする」「かすむ」「まぶしい」「痛い」などの症状がみられます。

花粉症の症状は目や鼻だけでなく、実は様々な全身症状がみられます。特に当院では頭痛を主訴に受診する患者さんに頭部画像を撮影すると副鼻腔炎が原因で有る事が少なからずおります。

花粉症が悪化してから治療を始めると、お薬が効きづらく、症状もなかなか改善しません。最近では、花粉が飛散する2週間くらい前から薬物療法を始める初期治療という方法が推奨されています。症状が現れる時期を遅らせる、症状を軽くする、症状がみられる期間を短くする、薬剤の使用を少なくできるなど、多くのメリットがありますので、お早目に当院までご相談下さい。

詳しくはブログをご覧ください。

ブログはこちら